Andare al cinema, per me, è diventato un atto di resistenza. Più che un’abitudine, è una disciplina necessaria per non disimparare il buio, per non perdere la misura del grande schermo e del tempo condiviso con sconosciuti. Nel 2025 questa ostinazione si è tradotta in un centinaio di biglietti strappati: alcuni nella frenesia dei festival, molti nel corso delle stagioni, diversi accanto a Iris.

È stato anche l’anno in cui ho chiuso (uscirà a breve, lo giuro) Generazione Fumetto, quindi mi è capitato più volte di vederlo in sala, sia per test privati che in proiezioni speciali che porterò sempre nel cuore, come quella del Comicon di Napoli o del Best Movie Comics and Games di Milano.

Non sono mancati i festival, che rimangono quel territorio di confine dove il cinema ti travolge, ti stanca e ti esalta, in un continuo entrare e uscire dal buio che a volte dà le vertigini e ti fa leggere i film in un modo non del tutto “standard” (mi capita spesso di avere poi reazioni opposte quando mi capita di rivedere qualcosa che ho visto in quei contesti, in positivo e in negativo).

È il decimo anno che stilo la lista dei film che ho avuto modo di vedere in sala. Anche quest’anno ci sono stati film che ho amato, altri che mi hanno respinto, altri ancora che hanno chiesto tempo per sedimentare.

Per me il rito della sala rimane qualcosa di imprescindibile, che mi sforzo di coltivare almeno una volta a settimana, e finché avrò la forza di cercare quel buio e quel silenzio, continuerò a farlo perché è quella cosa che mi rimette sempre in pace con un mondo che fa di tutto per farci smettere di sognare.

Nosferatu di Robert Eggers

Il film riprende il mito del vampiro concentrandosi sulla storia del giovane agente immobiliare Thomas Hutter e del suo incontro con il Conte Orlok, una creatura antichissima che porta morte e ossessione ovunque arrivi. Eggers usa atmosfere gotiche, architetture decadenti, luci sporche e un’estetica che richiama il cinema muto e l’espressionismo. È un mondo denso, curato, pieno di dettagli che cercano di restituire il fascino oscuro dell’originale del 1922.

Non posso dire che sia un brutto film. La regia è solida, la messa in scena funziona, tutto è perfettamente costruito. Però io non mi sono mai sentito davvero dentro la storia. Mi è rimasto freddo, distante, più esercizio estetico che emozione. E alla fine mi ha solo fatto venire una gran voglia di rivedere Dracula di Coppola, che per me resta tutt’altra cosa in termini di coinvolgimento.

Emilia Pérez di Jacques Audiard

La storia segue Rita, un’avvocata frustrata dal suo lavoro, che riceve una proposta incredibile: aiutare un boss del narcotraffico a scomparire e rinascere come la donna che sente di essere. Da qui parte un musical che passa tra crimine, identità, trasformazione e redenzione, con numeri cantati che arrivano nei momenti più inaspettati. Audiard mescola generi senza paura e costruisce un racconto emotivo, strano, sorprendente, con una regia piena di idee visive.

Io l’ho trovato bello. Proprio bello. Non perfetto, ma vivo, coraggioso, guidato da una storia che ha qualcosa da dire e che lo fa in modo sincero. La miscela di generi funziona e l’immaginario è forte. È uno di quei film che ti rimane addosso perché non somiglia a nient’altro.

Here di Robert Zemeckis

Il film racconta un secolo di vita guardato da un unico punto nello spazio: la stessa stanza, sempre inquadrata dal medesimo angolo, mentre le epoche cambiano, le famiglie arrivano e se ne vanno, e il mondo fuori vive la sua storia. Il tempo scorre e lo spazio resta fermo, trasformando l’inquadratura fissa in una finestra sulla memoria. Zemeckis usa tecnologia, trucco, effetti e scelte registiche estremamente precise per farci sentire tutta la vita che passa in quel rettangolo immobile.

Per me è un mezzo capolavoro. La sfida dell’inquadratura fissa è enorme, ma qui diventa forma narrativa pura. La regia è di una lucidità incredibile e ogni scelta pesa. Mi ha colpito per la delicatezza dell’idea e per come riesce a raccontare il tempo senza muoversi di un centimetro. È un film che meritava molti più riconoscimenti di quelli che ha avuto.

A Complete Unknown di James Mangold

Un biopic che racconta la svolta elettrica nella carriera del giovane Bob Dylan: gli anni in cui abbandona l’acustica e cambia pelle, in un contesto musicale e sociale in trasformazione. Il film cerca di catturare le tensioni interiori e pubbliche del cambiamento, con ambientazioni anni ’60-’70 e una cura di produzione evidente. La performance di Timothée Chalamet è il cuore del film: credibile, attraversato da contrasti, capace di restituire vulnerabilità e determinazione. Per me è un ottimo biopic, non spettacolare per forza, ma capace di andare diritto al punto: una storia di metamorfosi, resa con misura e sensibilità.

Toys – Giocattoli alla riscossa di Jérémy Degruson

Un film d’animazione che prova a girare intorno alla nostalgia del giocattolo e alla lealtà tra amici: vecchi giocattoli, nuove paure, un’avventura che deve ridare senso a una comunità dimenticata. L’eco del classico a cui chiaramente si ispira si sente (e a volte pesa) ma la pellicola non rinnega la propria fonte: resta un omaggio con limiti, non una copia, con momenti simpatici e una buona dose di ingenuità. Visto con Iris è diventato più di un cartone: un momento condiviso, leggero, con risate e un certo affetto per l’idea di “giocattolo che vuole essere se stesso”. Non un film che cambierà il mondo, ma un intrattenimento onesto, capace di intrattenere senza troppe pretese.

Flow di Gints Zilbalodis

Un film d’animazione silenzioso, dove la narrazione, priva di dialoghi, viaggia per immagini, suoni, sguardi e silenzi. La regia e l’animazione si fondono per costruire un viaggio viscerale, spesso metafisico, tra corpo e natura: un’esperienza sensoriale più che un racconto tradizionale. La colonna sonora, essenziale e avvolgente, è parte integrante del racconto, accompagna e modula l’emozione nel vuoto di parole. Per me è un capolavoro: un’animazione che ha il coraggio di togliere e raccontare con l’indicibile. Bellissimo, intenso, che ti prende piano e non ti lascia più.

I’m Still Here di Walter Salles

Un film ambientato in uno dei periodi più tesi e difficili del Brasile recente. La storia attraversa ferite politiche e sociali, mostrando cosa resta nelle vite delle persone quando un Paese perde l’orientamento. Salles lavora con il suo stile asciutto e umano, concentrato sui volti, sui gesti, sulle conseguenze intime degli eventi collettivi. È un film che non consola, che non edulcora, che sceglie la testimonianza invece del commento. Io l’ho trovato bellissimo proprio per questo: mette in luce un dolore storico senza trasformarlo in spettacolo, lasciandoti addosso una sensazione forte, dura e necessaria.

Dog Man di Peter Hastings

Un film d’animazione ispirato alla serie a fumetti per bambini di Dav Pilkey. La storia vede un cane-poliziotto ricostruito come ibrido “Dog Man” dopo un incidente e impegnato a salvare la città da un cattivo gatto arancione intenzionato a creare caos. È un cartoon colorato, ironico, pieno di gag, adatto a chi cerca leggerezza e humour semplice. Visto con Iris ha avuto senso: divertente, senza troppe pretese, con momenti piacevoli e un’innocenza che fa bene. Non cerchi profondità, cerchi compagnia? Dog Man è quello.

Captain America: Brave New World di Julius Onah

Un capitolo del MCU che tenta di traghettare il franchise verso nuove tensioni: mutanti, collegamenti col passato Marvel e potenzialità per il futuro. Ma la comunicazione dello studio si è bruciata dietro spoiler fortissimi (il “plot twist di Hulk Rosso” era praticamente già dato per scontato). Così l’effetto sorpresa svanisce e con esso buona parte del potenziale narrativo. Detto questo: ho apprezzato alcuni riferimenti (degli “Eterni”, delle implicazioni future), e l’idea di evoluzione c’è. Però come film resta un’occasione sprecata: divertente a tratti, con momenti buoni, ma perso in un disequilibrio tra hype e sostanza.

September 5 di Tim Fehlbaum

Il film ricostruisce il massacro di Monaco 1972 concentrandosi su un solo luogo: la control room televisiva dell’ABC, da cui una piccola squadra segue la crisi mentre tutto il mondo guarda in diretta. La tragedia resta fuori scena, percepita attraverso monitor, audio disturbati, ordini sovrapposti e la tensione crescente di chi è bloccato dietro le macchine.

Io sono particolarmente fan dei film che tengono l’azione fuori campo e fanno avanzare tutto grazie allo spazio chiuso (come Locke di Steven Knight o The Guilty di Gustav Möller). Qui questa scelta è perfetta per ciò che racconta. La tensione è continua e la vicenda storica ti stringe la gola minuto dopo minuto. Per me è decisamente coinvolgente.

We Live in Time di John Crowley

La storia segue Tobias e Almut nell’arco di una relazione lunga anni. Si incontrano per caso, si innamorano e costruiscono una famiglia. Poi arriva una malattia che ribalta tutto e li costringe a ripensare tempo, priorità e futuro. La narrazione procede avanti e indietro, come se la vita fosse un album sfogliato in disordine.

Per me è ottimo. E avendo una bimba è stato ancora più straziante. La chimica tra i due protagonisti funziona e rende credibili sia la leggerezza dei momenti felici che il dolore di quelli duri. Ho pianto parecchio e non me ne vergogno.

Follemente di Paolo Genovese

Il film racconta un percorso dentro la psiche e nelle sue mille sfaccettature. Non lavora sulle emozioni intese come personaggi, ma sulle personalità e sulle varie parti che compongono l’identità. È un racconto umano, accessibile, con un’idea visiva semplice ma ben calibrata che tiene insieme pubblico generalista e riflessione personale.

Per me è un ottimo prodotto italiano. L’etichetta “Inside Out dei poveri” è totalmente sbagliata. Qui si parla di identità, non di stati d’animo semplificati. Gli attori sono uno più bravo dell’altro e il risultato è solido, pulito, efficace. Il successo che ha avuto se lo merita.

A Real Pain di Jesse Eisenberg

Il film segue due cugini in viaggio in Polonia per ritrovare le radici familiari e confrontarsi con una memoria che pesa ancora. È un road movie intimo, costruito su dialoghi, silenzi e conflitti irrisolti.

Non posso dire che sia un brutto film, ma non mi è arrivato. I fatti di cronaca legati alla Palestina mi condizionano tantissimo e faccio fatica a guardare certe storie senza sentirne l’eco attuale. So che il film nasce ben prima di ciò che è successo dopo il 7 ottobre, ma io non riesco a separare le due cose. Resta comunque grandiosa l’interpretazione di Kieran Culkin, premiata con un Oscar. Il film no, ma lui sì.

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

Ambientato in Iran, il film segue una famiglia che vive nell’ombra della repressione politica. La paura, la sfiducia e le tensioni interne alla casa diventano lo specchio di un Paese dove la libertà è un rischio quotidiano. Il racconto è asciutto, diretto, sempre vicino ai volti e ai gesti minimi che tradiscono la verità.

Per me è un film bellissimo. Mi ha colpito tantissimo e mi risuona ancora. È cinema necessario, che non ricatta e non abbellisce. Rimane addosso.

Mickey 17 di Bong Joon-ho

Il film è ambientato nel 2054 e segue Mickey Barnes, un lavoratore chiamato “expendable”, cioè un impiegato sacrificabile che viene clonato ogni volta che muore per continuare una missione in una colonia spaziale. Il racconto gira attorno all’identità, allo sfruttamento e al senso di sé quando la propria vita è replicabile e priva di unicità.

Per me il film funziona. Anche se molti lo considerano un titolo minore del regista, io mi sono divertito e la metafora mi è sembrata chiara e centrata. Non è Parasite, certo, ma ha una freschezza genuina e un’ironia che mi hanno preso.

La città proibita di Gabriele Mainetti

La storia segue Mei, una ragazza cinese arrivata a Roma per cercare la sorella scomparsa, e Marcello, un giovane cuoco alle prese con il mistero della sparizione del padre. La capitale diventa terreno di scontro tra comunità criminali, identità culturali e scene di arti marziali costruite con grande gusto spettacolare.

Io sono fan di Mainetti e anche questo suo terzo film mi ha convinto. Alcuni dicono che la parte “italiana” strida con quella marziale, ma non sono d’accordo. A me sembra un film che funziona, che diverte, che porta in sala un’energia diversa e che offre anche uno sguardo sulla comunità cinese che di solito vediamo poco. Non vedo l’ora di scoprire cosa farà dopo.

AmicheMai di Maurizio Nichetti

Il ritorno al cinema di Maurizio Nichetti. Una gioia solo per quello che significa per me.

Il film è un racconto meta che gioca con linguaggio, cinema, immaginazione e rapporti umani. È un’opera piccola, più intima che spettacolare, ma con un tono lieve e un cuore pulito che arrivano senza fatica.

Il cinema di Nichetti è stato fondamentale per la mia formazione e sono felicissimo che sia tornato in sala con qualcosa che gli somiglia così tanto. L’ho visto con Iris e ci siamo divertiti entrambi. È un film che trasmette affetto, creatività e una certa follia buona, quella che riconosco subito come “nicchettiana”.

No Other Land di Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Basel Adra

Documentario girato da un team composto sia da israeliani sia da palestinesi che racconta la realtà dei villaggi della Cisgiordania sotto pressione costante da parte dei coloni. Mostra demolizioni, tensioni, resistenze quotidiane e un quadro umano che raramente arriva ai media tradizionali.

È un film durissimo, che pesa mentre lo guardi, che lascia addosso rabbia e tristezza, ma che fa esattamente ciò che dovrebbe fare il cinema documentario in casi come questo. Porta una storia reale e necessaria, girata prima del 7 ottobre e accompagnata da un punto di vista doppio che non indulge in semplificazioni. È importante. Davvero.

U. S. Palmese di Manetti Bros

Una favola calcistica ambientata in provincia che mescola passione, identità locale, tifo spontaneo e un gusto pop capace di rendere tutto leggero senza togliere sincerità. È un film che crede nelle persone e nei loro sogni, anche quelli piccoli.

Io sono sempre stato un sostenitore del cinema dei Manetti Bros, perché sono tra i registi più coraggiosi del nostro panorama. Qui hanno fatto centro. Il film è delizioso, generoso, con un cuore che batte forte. Mi ha conquistato.

A Different Man di Aaron Schimberg

La storia ruota attorno a un uomo che si sottopone a un trattamento sperimentale per cambiare il proprio volto, convinto che una nuova immagine lo libererà dalle insicurezze che lo tormentano. Ma quando scopre che un altro uomo sta vivendo la sua stessa vita “meglio di lui”, inizia un percorso di ossessione e crisi identitaria.

L’ho trovato bellissimo. Il film è disturbante e umano allo stesso tempo, e Sebastian Stan è incredibile. La sua interpretazione dà al racconto una densità emotiva che resta, un tipo di fragilità che ti entra sotto pelle. È uno di quei film che non ti coccolano, ma ti fanno domande che non ti mollano.

The Shrouds di David Cronenberg

Il film segue Karsh, un imprenditore che dopo la morte della moglie inventa una tecnologia che trasmette la figura del deceduto in 3D mentre il corpo si decompone nella bara. La sua idea è dare a chi resta un modo per “rimanere in contatto”, un ultimo saluto visibile. Ma quando le tombe iniziano a essere profanate e il sistema viene violato, la sua ricerca di chi ha distrutto queste lapidi diventa anche un’indagine sull’orrore, sul lutto e su cosa significhi avere ancora attaccamento al corpo oltre la morte.

Personalmente non è il Cronenberg che amo di più. È sicuramente un film interessante, con un’idea forte che cerca di esplorare dolore, perdita e tecnologia come specchio del lutto. Però non l’ho trovato molto a fuoco: la tensione che poteva diventare psicologica si perde a tratti, la metafora del corpo e della memoria rischia di diventare visiva in modo dispersivo. Non è un fallimento, ma nemmeno un colpo al segno pieno.

Death of a Unicorn di Alex Scharfman

La storia vede un padre e sua figlia in viaggio verso la casa del capo di lui. Durante il tragitto investono accidentalmente un unicorno. Quando scoprono che l’animale possiede poteri rigenerativi e che il suo sangue ha effetti sorprendenti su corpo e mente, capiscono che hanno in mano qualcosa di pericoloso. Il film mescola horror dark, dark fantasy e satira, giocando col mito e con l’anima dell’essere umano davanti a un potere fuori dal normale.

Per me questo film poteva essere molto di più. Non l’ho odiato, al contrario di molti, perché resta un’idea originale, con momenti folgoranti, suggestioni crude e un tono che oscilla tra inquietudine e riflessione. Ma a ogni passo sembra trattenersi, non decide se essere horror puro, satira o dramma. Il potenziale c’è (certe trovate mi sono rimaste impresse) ma mi aspettavo che scavasse più a fondo.

Sinners di Ryan Coogler

Il film è ambientato nel Mississippi degli anni ’30 e racconta il ritorno di due fratelli gemelli criminali nella loro città natale. Lì scoprono che un male soprannaturale minaccia la comunità e che il ritorno dei due potrebbe scatenare qualcosa di ancora più oscuro. Il film mescola horror, folklore sudista, musica, razzismo e mitologia nera, costruendo un’atmosfera densa, spaventosa e allo stesso tempo carica di tensione emotiva e simbolica.

Per me è il film dell’anno. Lo considero bellissimo. C’è una scena in piano sequenza che da sola vale il film e la metto tra le dieci scene più belle della storia del cinema. L’idea di usare la figura del vampiro per rappresentare il diavolo che vuole togliere la musica ai neri, sovvertendo il cliché che vede il blues come “musica del diavolo”, l’ho trovato geniale. Il finale (o i finali) multipli aggiunge un ulteriore strato di complessità e di riflessione. Mi sono comprato il film in digitale appena è uscito e l’ho visto due volte di fila. Michael B. Jordan è grandioso.

Lumière: L’avventura del cinema di Terry Fremaux

Il film (versione rivista ed espansa di un precedente omaggio ai fratelli Lumière) è un documentario sul cinema delle origini. Tra cortometraggi restaurati, ricostruzioni e un rifacimento contemporaneo del celebre “uscita dalla fabbrica”, il film celebra le radici del linguaggio cinematografico. È un atto d’amore verso il cinema, verso la sua nascita, verso l’idea di immagine in movimento come strumento di verità e memoria.

Per me questo documentario è fondamentale. Chi ama il cinema dovrebbe vederlo. Data la mia esperienza e il mio lavoro che spesso guarda a quegli stessi principi (immagine, memoria, fotografia, racconto) l’ho trovato ancora più importante. Mi ha emozionato e mi ha fatto riflettere su quanto profondamente il cinema sia radicato nella nostra percezione del mondo.

Queer di Luca Guadagnino

Il film esplora relazioni, desideri, identità, forse amore e forse perdita, con la sensibilità che mi aspettavo da Guadagnino. Ma io non ci sono riuscito a entrare. Non posso dire che abbia difetti evidenti: la regia, la fotografia, le scelte visive sono corrette, l’atmosfera pensata. Però non mi ha toccato le corde che credevo potesse toccare. Non ho sentito il calore, non ho trovato quel coinvolgimento che cerco quando guardo un film del genere. A volte succede, non sempre un film “bello” risuona.

Thunderbolts* di Jake Schreier

Il film è un capitolo del grande universo supereroistico cui appartiene il MCU. Presenta personaggi “non perfetti”, figure ambigue, colpe e redenzione, inserendo il tema della depressione dietro costumi, poteri e terrificanti responsabilità. Anche i supertizi possono essere fragili, vulnerabili, umani sotto la maschera e il melodramma.

Non sono indulgente con questi film, perché so quanto significa per me ogni scelta visiva e narrativa. Però Thunderbolts per me è da salvare. Non è solo un blockbuster: affronta il dolore e la vulnerabilità, parla di crisi interiori con fortuna diversa rispetto a molti altri del genere. Il personaggio di Sentry è un bel personaggio, interpretato con cura e inserito con intelligenza. Non perfetto ma sincero: per quello che è, l’ho apprezzato.

The Art of Disobedience di Geco

Il documentario segue Geco, writer di graffiti, nei suoi interventi notturni in spazi urbani e zone proibite. Riprende le sue scalate sui tetti, le tag su muri ed edifici, il rischio e la paura di essere scoperto. Racconta non tanto un atto di vandalismo quanto una forma di protesta visiva, un’urgenza di lasciare segni, identità, un marchio nella città.

È un buon documentario e soprattutto un ottimo documento sul writing. Ho avuto il piacere di presentarlo e per me rappresenta un manifesto: la sua stessa realizzazione è ribellione e urgenza, non estetica vuota. Il film fa quello che il writing dovrebbe fare: provocare, disturbare, far pensare.

Black Bag di Steven Soderbergh

La trama segue un agente del controspionaggio britannico che deve indagare su una fuga di dati riservati. Tra i sospettati c’è anche sua moglie, e in pochi giorni deve capire chi è il traditore. Suspense, inganni, crisi di fiducia e doppi giochi compongono il gioco del film.

Sembra un film d’altri tempi, e proprio per questo mi ha convinto. Non punta su effetti esagerati o velocità da blockbuster, ma su tensione sottile, ambiguità morale e ritmo misurato. Soderbergh qui trova una dimensione classica ma efficace. Per me è thriller riuscito, con una direzione asciutta e coerente.

Final Destination: Bloodlines di Zach Lipovsky & Adam Stein

Questo sesto capitolo della saga horror riprende la struttura classica della serie: un gruppo di persone cerca di sfuggire a una morte predestinata dopo una premonizione. Ma il film aggiorna gli scenari e le dinamiche, puntando su scene d’azione e morte spettacolare. Ogni ritorno alla vita diventa un giro nella roulette dell’orrore: tensione, paura, caos e shock visivo.

Non mi aspettavo molto, sinceramente, e credo che la storia resti sostanzialmente inutile, come tante delle saghe horror seriali. Però fa il suo: uccisioni spettacolari, un ritmo che non concede tregua, alcune scene che colpiscono davvero. Forse non serve a molto, ma se cerchi adrenalina e shock funziona.

Mission: Impossible – The Final Reckoning di Christopher McQuarrie

Il film tenta di chiudere la saga con un finale ambizioso, cercando di riannodare fili narrativi, personaggi e tensioni accumulate negli anni. Tra missioni impossibili, tradimenti, inseguimenti e scelte drammatiche, cerca di dare un senso a un arco lungo decenni.

Nonostante qualche forzatura narrativa e dialoghi un po’ pesanti, ci sono almeno due sequenze incredibili che valgono tutto. Quando il ritmo resta alto e l’azione domina, cinema e spettacolo tornano a essere cinema. Non è perfetto, ma come finale di una saga spettacolare colpisce duro.

F1 di Joseph Kosinski

Il film racconta il ritorno di un ex pilota di Formula 1 che decide di tornare in pista dopo anni per salvare una squadra in crisi. È una storia di sport, velocità, adrenalina, passione e riscatto personale ambientata nel mondo della corsa.

È come “Top Gun su ruote”: prevedibile, forse, ma ogni scena fa quello che promette. Non è cinema di quelli che ti cambia la vita ma è giusto per quello che è: divertente, ben girato, con il motore in gola e la pista come sfondo.

Un vero spettacolo cinematografico!

28 anni dopo di Danny Boyle

Il film è ambientato 28 anni dopo l’esplosione dell’epidemia del virus della rabbia che aveva devastato la Gran Bretagna. Una comunità di sopravvissuti vive su un’isola isolata, protetta da un cordone sanitario, mentre la terraferma è una terra desolata e infestata da infetti. Quando uno dei membri decide di lasciare l’isola per una missione di salvataggio, la fragile speranza di sopravvivenza viene messa a dura prova.

Per me questo “requel” non funziona fino in fondo proprio perché stride con l’universo che avevo imparato a conoscere. Il primo film aveva un approccio quasi realistico, da doc horror, il secondo teneva ancora le fila; qui invece si muove in una direzione troppo fantasy per la credibilità che quell’universo aveva costruito. L’idea di aver confinato la “piaga” su un’isola dopo 28 anni mi suona poco verosimile, e i nuovi infetti superdotati rovinano l’equilibrio. Capisco la metafora con la Brexit, ma se avete voluto fare un progetto diverso avreste potuto dargli un nome nuovo. Così mi ha lasciato perplesso.

Jurassic World: La Rinascita di Gareth Edwards

Il film si svolge cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio. Il pianeta ha modificato in parte l’ecosistema e i dinosauri sopravvissuti vivono in habitat isolati e adattati. Al centro della storia ci sono nuove tensioni legate a un farmaco salvavita ottenuto grazie a creature gigantesche, che porta a conflitti morali e scientifici.

Per me è stata una mezza delusione. Nonostante la mano di Edwards e qualche buona sequenza visiva, il film ha un taglio troppo “videogiocoso”: sembra costruito per tappe, più che per cinema. Le idee che mi avevano affascinato in lui si sono perse. Peccato, perché la base c’era tutta, ma non è bastata per consegnarmi qualcosa di davvero nuovo.

Superman di James Gunn

Il film introduce un universo in cui i meta-umani vivono sulla Terra da tre secoli. L’idea di partire da una base narrativa già matura lo rende un’operazione distinta rispetto ai soliti reboot. La storia prende subito il via in medias res in un contesto già popolato, con regole codificate e conflitti che non nascono da zero.

Per me è il miglior film di supereroi dell’anno. Funziona fin da subito, cresce durante tutta la pellicola e trova un equilibrio tra epicità e introspezione. Non mi sembra perfetto, ma è quasi perfetto: un blockbuster che dimostra che si può fare cinema di genere con coerenza, rispetto del materiale e coraggio.

100 litri di birra di Teemu Nikki

Il film è una commedia alcolica che punta su situazioni esagerate, sbronze, equivoci e caos festaiolo. È pensato per essere un divertissement, uno sfogo tragicomico sulla perdita di controllo, sull’eccesso e sulle conseguenze comiche delle proprie azioni.

Ho avuto qualche problema con la versione doppiata: i doppiatori non riescono a rendere credibile l’ubriachezza, il che toglie una parte consistente del film. Nonostante questo ritengo che sia davvero una buona commedia. Ci sono momenti che funzionano, situazioni che fanno ridere, e un respiro sincero che raramente trova spazio nei film leggeri di oggi.

I Fantastici 4: l’inizio di Matt Shakman

Il film è un tentativo di rilanciare il franchise con un approccio semplice e lineare: pochi complicazioni, una trama pulita, ambientazione “di respiro basso” rispetto agli standard MCU, e un desiderio di raccontare un nuovo inizio per la formazione dei protagonisti.

Mi è piaciuto, anche se con riserva. Non è un film difficile, è molto semplice, e forse in questo sta la sua forza: non pretende di aprire grandi rivoluzioni, ma offre una visione diretta e slegata dal mosaico più vasto del MCU per ora. Alcune scelte mi sembrano discutibili, come certe scene ridicole e un’utopia fin troppo ingenua, ma può anche essere che serva come base per qualcosa di più complesso. Per adesso lo salvo come un film “leggero ma onesto”.

Una pallottola spuntata di Akiva Schaffer

Si tratta di un nuovo capitolo della saga comica che riprende lo spirito dell’originale. Il tono è quello dell’ironia, della goliardia, dello sberleffo. Il film non cerca profondità, punta tutto sulla simpatia e sul ritmo comico, con situazioni assurde e gag volutamente sopra le righe.

Non sarà un film che ricorderò per la sua profondità, ma alcune parti mi hanno fatto ridere come i primi film della serie. Hanno fatto i compiti: si vede l’intenzione di restare fedeli allo spirito originale e ogni tanto quel tipo di comicità ha ancora senso.

Presence di Steven Soderbergh

Il film racconta una famiglia che si trasferisce in una nuova casa per lasciarsi alle spalle un lutto. Quando la madre scopre una misteriosa presenza che sembra collegata al dolore del passato, la tensione cresce, le certezze scricchiolano, e la paura assume forme subdole. L’atmosfera resta sospesa tra dramma personale e inquietudine, senza esagerazioni.

Il “giochino” funziona, e Soderbergh riesce a tenere il ritmo fino alla fine dandogli un senso. L’aspetto thriller mi pare ben calibrato, la costruzione della tensione efficace, e la scelta di fare di necessità virtù (pochi effetti, molta psicologia) paga. Per me promosso.

Bring Her Back di Michael Philippou, Danny Philippou

Dopo il film precedente (Talk to Me), i due registi tornano con un horror più deciso, che si addentra in una dimensione inquietante e disturbante, sfruttando bene rituali, tensione crescente e istinti primordiali. L’atmosfera trattiene lo spettatore in un crescendo di ansia e paura, con scelte visive e narrative forti.

Secondo me questo è l’horror più inquietante dell’anno. Dimostra la crescita dei Philippou, la loro capacità di spingere fino al limite senza cadere nel cliché banale. Non è perfetto, ma è potente, crudo, diretto, e quel tipo di cinema horror mi interessa eccome.

Weapons di Zach Cregger

Il film parte da un’idea forte: la scomparsa misteriosa di quasi tutti i bambini di una classe, in una notte diventata incubo collettivo. Si costruisce un horror che non punta solo sullo shock, ma su orrore, senso di perdita, colpa e sul terrore del quotidiano che si rompe. Il racconto si sviluppa in capitoli, cambiando punto di vista sui personaggi, e questo rafforza l’idea di comunità travolta e di verità ambigua che si disperde.

Il trailer lo vendeva come “l’horror più horror di sempre”, forse una promessa esagerata. Però a me è piaciuto molto. Non è puro splatter o shock fine a sé stesso, è più una favola nera, un incubo collettivo. Zach Cregger dimostra di essere ancora bravo: il film inquieta, scombina, ti fa guardare la paura in faccia, e questo, in un horror del 2025, non è scontato.

Warfare di Alex Garland e Ray Mendoza

Il film ricostruisce una missione militare contemporanea con un approccio estremamente diretto, quasi documentaristico. L’azione è ridotta all’essenziale, il punto di vista è immersivo e claustrofobico, e il racconto si concentra sugli effetti fisici e psicologici della guerra, più che sulla strategia o sull’eroismo.

È un film di guerra drammaticamente realistico e, a mio avviso, profondamente antimilitarista, nonostante ciò che può sembrare a una lettura superficiale. Non c’è compiacimento, non c’è spettacolo fine a sé stesso. Tutto è teso, sporco, faticoso. L’ho trovato davvero potente, uno di quei film che ti restano addosso proprio perché rifiutano qualsiasi forma di retorica.

Mother di Teona Strugar Mitevska

Il film immagina le origini di una figura religiosa, con l’intento quasi di trattarla come un’eroina da cinema, raccontando una fase di formazione, crisi e scelta, quasi come se fosse un origin story di un film fantastico. La regia cerca di rendere la tensione morale e il peso storico del personaggio con delicatezza e rispetto per il contesto.

Nonostante le ambizioni, credo che non abbia osato abbastanza. Il film ha un suo valore, specialmente considerando l’ambito in cui è nato (proiettato a Venezia), ma rimane sul margine: salva qualcosa, lo approvo a malincuore. Non è un film che avrei scelto a priori, ma capisco la sua esistenza.

La Grazia di Paolo Sorrentino

Il film ha per protagonista un Presidente italiano, alle prese con scelte morali complesse: leggi sulla vita, richieste di grazia, decisioni sul destino di esseri umani. È un dramma politico, personale, profondo, che va a sondare temi di coscienza, responsabilità, fede e giustizia. È un ritorno di Sorrentino a un cinema di idee e dubbi.

Il film mi è piaciuto. Anche se riprende, in parte, uno schema conosciuto del regista (crisi interiore di un uomo potente interpretato da Tony Servillo, dubbi, riflessione) la presenza di un attore come Servillo e la costruzione attenta del racconto gli danno forza. La presenza di Gué aggiunge un tocco che mi sembra perfetto: un ponte tra tempo, classe, cultura. Per me è riuscito.

Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli

Il film racconta di una donna e di una bambina legate da un incontro casuale che diventa pretesto per un viaggio, una fuga, una ricerca di sé e dell’altro. È un dramma contemporaneo, narrato con sensibilità, e tra le sue qualità c’è la capacità di mescolare sospensione, ambiguità e profondità emotiva.

L’ho trovato molto divertente, con un tono surreale che mi ha convinto. Benedetta Porcaroli è bravissima come sempre, ma la sorpresa per me è Marco Bonadei: ha ritmo, presenza, un’energia concreta. Tutti gli attori contribuiscono a rendere il film un’esperienza viva. Per me è tra le sorprese migliori: originale, sincero, “sporco” al punto giusto.

At Work (À pied d’œuvre) di Valérie Donzelli

Il film racconta la storia di un fotografo di successo che sogna di diventare scrittore. Si concentra su crisi creativa, desiderio di cambiamento, identità artistica e costi personali di una scelta di vita. È un dramma intimo, che parla di ricerca, ambizione, insoddisfazione e sogni.

Capisco perché a molti potrebbe risultare distante, o non abbastanza “forte”. Per me tuttavia è un buon film. Usa la metafora del cambiamento con delicatezza e lucidità. Se non fai parte di certi circuiti o di certe dinamiche editoriali, può colpire davvero e secondo me è onesto e onorevole nel suo intento.

Orphan di László Nemes

Il film racconta la storia di un bambino cresciuto in un contesto familiare e sociale opprimente, seguendolo da vicino in un ambiente carico di tensione, controllo e non detti. Nemes costruisce il racconto con la sua solita attenzione maniacale allo spazio, al suono e alla composizione dell’inquadratura, trasformando l’esperienza quotidiana in qualcosa di soffocante e disturbante.

L’ho trovato un film veramente grande, anche e soprattutto considerando il contesto produttivo ungherese. La cura del dettaglio estetico è impressionante e ogni scelta formale pesa. Allo stesso tempo, il piccolo protagonista è talmente odioso che vorresti ammazzarlo dal primo all’ultimo minuto del film. Ed è proprio questa ambiguità, tra rigore formale e fastidio emotivo costante, a rendere il film così potente e difficile da dimenticare.

No Other Choice di Park Chan-wook

Il film è tratto dal romanzo The Ax di Donald E. Westlake. Racconta la storia di un uomo che dopo 25 anni di lavoro viene licenziato e si trova di fronte a una crisi: in un mercato del lavoro spietato, la sua competenza non vale più nulla. Per sopravvivere decide di passare all’estremo, scegliendo la violenza per eliminare la concorrenza e ottenere un nuovo impiego.

Per me è un film importante. Non è bello nel senso consolatorio, anzi. È duro, sfacciato, vero. Affronta il tema dell’incertezza, dell’ansia di essere sostituibili, del degrado sociale con brutalità senza veli. Non è un film che fa sconti. Se il cinema serve anche a provocare, a far guardare il mondo come sta, allora credo che questo film lo faccia assolutamente.

The Last Viking di Anders Thomas Jensen

Il film racconta la storia di un uomo segnato da una grave instabilità mentale, immerso in un contesto che alterna realtà quotidiana, immaginario eroico e derive grottesche. Jensen usa il suo registro tipico, a metà tra commedia nera e dramma esistenziale, per parlare di identità, fragilità e del modo in cui la mente può trasformare il mondo in un campo di battaglia personale.

Per me è un film ottimo. Affronta la malattia mentale in modo originale, mai didascalico, riuscendo a coinvolgere senza semplificare. È uno di quei film che riescono a essere duri e umani allo stesso tempo, mantenendo un equilibrio raro tra empatia e ironia.

Broken English di Jane Pollard e Iain Forsyth

Un documentario atipico sulla figura di Marianne Faithfull, costruito come un ibrido tra racconto biografico, performance e messa in scena. Gli autori utilizzano attori, musicisti e materiali d’archivio per restituire un ritratto frammentato, più emotivo che cronologico, che sfugge alle regole classiche del documentario musicale.

Durante la visione l’ho sofferto, probabilmente anche per la stanchezza delle proiezioni serali al festival. Però è uno di quei film che crescono dopo. Nei giorni successivi mi è tornato spesso in testa, segno che aveva qualcosa da dire. Un oggetto strano, imperfetto, ma capace di lasciare una traccia.

Jay Kelly di Noah Baumbach

Il film segue un attore famoso e il suo agente durante un viaggio che diventa l’occasione per fare i conti con il tempo che passa, con l’immagine pubblica e con ciò che resta quando il successo smette di essere una novità. È un racconto metacinematografico che gioca continuamente tra realtà e finzione, usando il cinema stesso come materia narrativa.

Mi è piaciuto molto, nonostante a gran parte della critica sia risultato indigesto, soprattutto per la rappresentazione dell’Italia. Personalmente credo che, nei linguaggi artistici come il cinema, lo stereotipo sia spesso uno strumento funzionale per raccontare in modo rapido e visivo, ed è qualcosa che tollero senza problemi. Il film funziona benissimo anche perché George Clooney gioca apertamente con se stesso, e il momento in cui rivediamo molti dei suoi film reali, piegati alla narrazione, l’ho trovato sinceramente emozionante. Un lavoro che riflette sul cinema usando il cinema, e lo fa con intelligenza.

Bugonia di Yorgos Lanthimos

Il film segue due uomini convinti che una potente CEO sia in realtà un’aliena infiltrata sulla Terra. Da questa premessa apparentemente folle nasce un racconto che gioca con paranoia, complottismo e percezione della realtà, spingendo lo spettatore a mettere continuamente in discussione ciò che vede e ciò che crede di aver capito.

Il film mi è piaciuto molto. È vero che si intuisce abbastanza presto dove vuole andare a parare, ma la cosa che funziona davvero è il modo in cui ribalta costantemente le aspettative. Lanthimos ti disorienta di continuo, ti porta a dubitare delle tue certezze, fino a fare in modo che anche un colpo di scena apparentemente telefonato abbia comunque effetto. Le immagini finali sono di una potenza incredibile e restano impresse. Un film che gioca con lo spettatore e vince proprio sul piano percettivo.

Frankenstein di Guillermo del Toro

Nuova rilettura del romanzo di Mary Shelley, il film rilegge il mito del mostro come creatura tragica, sensibile, schiacciata dal rifiuto e dall’ossessione del suo creatore. Del Toro lavora molto sull’aspetto emotivo e visivo, costruendo un universo gotico elegante e malinconico.

È un film che non dovrebbe essere visto solo in piattaforma, e mi considero fortunato ad averlo visto in sala. Mi è piaciuto, anche se la creatura interpretata da Jacob Elordi è forse troppo bella per essere davvero un mostro, più simile a un trapper che a un essere abietto, come si diceva scherzando a Venezia. Al di là di questo, ci ho letto anche un racconto personale e metacinematografico di del Toro, una riflessione sul sentirsi “altro” e sul fare cinema come atto di esposizione.

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Il documentario osserva Napoli attraverso una serie di frammenti legati alla vita quotidiana, ai terremoti, al traffico, ai tombaroli, cercando di restituire un ritratto della città sospeso tra realtà e simbolo.

Non mi ha convinto. Ho avuto la sensazione che i problemi della città venissero ridotti a un set limitato di immagini già viste. Forse anche per suggestioni esterne, mi ha portato fuori dal film. Inoltre ho sofferto molto le scene chiaramente ricostruite a favore di camera. Non è una questione di principio, ma di risultato: se si notano troppo, per me il patto documentaristico si rompe, e qui purtroppo è successo.

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Il film è composto da episodi distinti che raccontano relazioni familiari, incontri minimi, dialoghi sospesi, secondo uno stile asciutto e minimale. Ogni segmento lavora su piccoli dettagli, silenzi e ripetizioni, in piena continuità con il cinema di Jarmusch.

È un film carino, ma nulla di più. Mi è sembrato una variazione sul tema di Coffee and Cigarettes, con episodi diversi tenuti insieme da dettagli marginali. Non è brutto, ma non è nemmeno tra le cose migliori del regista. Ha vinto il Leone d’Oro più per dinamiche di contesto che per reale necessità artistica, secondo me.

Il Maestro di Andrea Di Stefano

Il film è ambientato nel mondo del tennis professionistico e racconta l’incontro tra un giovane talento promettente e un ex campione diventato allenatore. Il rapporto tra i due si costruisce sul campo, tra allenamenti durissimi, pressioni psicologiche e aspettative sempre più alte. Il maestro non è solo una guida tecnica, ma una figura carismatica e ambigua, capace di motivare e allo stesso tempo di manipolare, spingendo l’allievo oltre i propri limiti fisici ed emotivi. Il tennis diventa così il terreno su cui si giocano potere, controllo, dipendenza e identità.

Per me è uno dei migliori film di questa edizione veneziana. Favino è strepitoso, perfettamente bilanciato tra comico e drammatico, mai sopra le righe. Il film funziona davvero bene, ha ritmo, intelligenza e un centro tematico chiarissimo. Non parla solo di sport, ma di cosa succede quando affidi la tua crescita a qualcuno che pretende tutto. Ottimo davvero.

Orfeo di Virgilio Villoresi

Il film rilegge il mito di Orfeo attraverso un linguaggio visivo fortemente personale, fatto di immagini costruite, animazione, stratificazioni simboliche e una messa in scena che sembra nascere direttamente dall’immaginazione più che dalla realtà. È un cinema che lavora sul mito come materia viva, trasformandolo in esperienza sensoriale e poetica.

Era un film che attendevo con ansia da anni. Virgilio è un amico ed è un genio e qui lo dimostra senza compromessi, seguendo una visione radicale e coerente fino in fondo. È uno di quei film che non cercano mediazioni, e proprio per questo meritano tutto il successo possibile.

Il mago del Kremlino di Olivier Assayas

Il film segue l’ascesa di Vladimir Putin attraverso lo sguardo di chi gli sta intorno, raccontando il potere come costruzione narrativa, manipolazione e messa in scena. Jude Law interpreta Putin con grande controllo e precisione.

Nonostante sia ben girato e ben recitato, il film non mi ha convinto fino in fondo. Ho apprezzato l’eleganza formale e alcune intuizioni, ma nel complesso non mi ha coinvolto come speravo. Rimane un film corretto, ma distante.

The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold

Il film racconta la figura di Ann Lee, leader spirituale dei Shakers, attraverso una messa in scena che mescola dramma storico e momenti quasi musicali. La regia è rigorosa, l’immagine curatissima, ogni inquadratura è pensata come un quadro, ma è ufficialmente il film WTF di questa edizione.

Visivamente è impeccabile, ma per me è stato indigesto. La forma ibrida tra musical e dramma storico non mi ha mai davvero preso, e alla fine rimane una domanda molto semplice e molto brutale: ma che cazzo me ne frega dei quaccheri? Una distanza che il film non è riuscito a colmare.

The Smashing Machine di Benny Safdie

Il film racconta la parabola di Mark Kerr, campione di MMA, tra successi sportivi, dipendenze e autodistruzione. È un ritratto fisico e psicologico, che guarda al corpo come campo di battaglia e alla fama come trappola.

È il film che conferma che Dwayne Johnson è anche un bravo attore. Qui è intenso, vulnerabile, credibile. Per me l’aveva già dimostrato in Pain and Gain, ma qui fa un passo ulteriore. Un film duro, diretto, che funziona.

Caught Stealing di Darren Aronofsky

Il film è ambientato nella New York degli anni Novanta e segue un ex giocatore di baseball che, quasi per caso, si ritrova invischiato in una spirale criminale fatta di gangster, violenza improvvisa e situazioni sempre più assurde. La storia procede come una discesa incontrollata, dove ogni scelta apre a conseguenze peggiori della precedente.

È un film totalmente diverso da quello che ci si aspetta da Aronofsky. Pur mantenendo alcuni tratti della sua poetica, qui siamo molto più dalle parti della black comedy pulp che del drammone esistenziale. A me ha divertito parecchio. Austin Butler mi è piaciuto molto, credibile e perfettamente a suo agio in un ruolo sporco e fisico. Un cambio di passo che funziona.

Un film fatto per Bene di Franco Maresco

Il film è un oggetto meta che attraversa il “Marescoverso”, mescolando materiali d’archivio, finzione, riflessione critica e autobiografia. È un racconto che gioca continuamente sul confine tra realtà e messa in scena, mettendo in discussione l’idea stessa di cinema, autore e verità.

L’ho trovato bellissimo. Non si capisce mai dove finisca la fiction e dove inizi la realtà, ed è proprio questo il punto più forte del film. Maresco continua a fare un cinema scomodo, ironico, feroce e lucidissimo. Qui sembra tirare le fila del suo universo con una libertà rara.

La vita di Chuck di Mike Flanagan

Il film è tratto dall’omonimo racconto di Stephen King e ne mantiene la struttura narrativa inversa. Racconta la vita di Chuck partendo dalla fine e andando a ritroso, attraversando momenti apparentemente insignificanti che diventano fondamentali nel disegno complessivo. È una riflessione sul tempo, sulla memoria e su ciò che rende una vita degna di essere ricordata.

Ho vissuto un’esperienza unica: leggere il racconto e vedere il film nello stesso giorno. È stato perfetto, anche perché il film è pressoché filologico e rispetta pienamente la struttura del testo originale. Mi è piaciuto molto, delicato, emotivo senza essere ruffiano, e profondamente umano.

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Il film segue un gruppo di personaggi immersi in un’America attraversata da conflitti morali, politici ed esistenziali. Anderson costruisce un racconto stratificato, fatto di relazioni complesse, tensioni sotterranee e scontri frontali, dove ogni scena aggiunge un tassello a un disegno più ampio.

Per me è il film dell’anno insieme a Sinners. Di Caprio è eccezionale, così come Sean Penn. È davvero un film incredibile, potente, pieno di cinema in ogni inquadratura. Anderson dimostra ancora una volta di essere uno dei pochi capaci di unire ambizione, profondità e spettacolo senza compromessi.

Troppo Cattivi 2 di Pierre Perifel

Il sequel riprende i personaggi del primo film e li mette davanti a nuove avventure, giocando ancora una volta sul ribaltamento dei ruoli tra cattivi e buoni. Il tono resta leggero, ironico, pensato per un pubblico giovane ma capace di intrattenere anche gli adulti.

Il primo era stato il primo film visto in sala da Iris, ed è stato bellissimo tornarci con lei ora che ha gusti più definiti e maggiore consapevolezza. Il film è molto carino, in linea con il primo, divertente e ben ritmato. Un’esperienza che vale anche per il contesto emotivo in cui l’ho visto.

The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Il film ricostruisce la vicenda reale di Hind Rajab attraverso l’uso della sua vera voce, registrata durante gli ultimi momenti della sua vita. La narrazione si affida al suono, all’attesa, all’assenza di immagini esplicite, costruendo un’esperienza emotiva fortissima che evita ogni forma di sensazionalismo.

È un film pazzesco e dolorosissimo. Ma è importante chiarire una cosa: non è un film bello e importante per ciò che racconta, è un film bello e importante punto. La scelta di usare la vera voce di Hind è potentissima, ma mai ricattatoria. È un film che merita di essere visto assolutamente, per il suo rigore, per il suo rispetto e per la sua forza cinematografica.

Material Love di Celine Song

Dopo Past Lives, l’autrice firma una storia più ampia che riflette su amore, desiderio, ambizione e compromessi emotivi. Il film lavora sulla decostruzione della rom com tradizionale, interrogandosi su cosa significhi scegliere qualcuno, o qualcosa, in un mondo che misura tutto in termini di valore.

Il film mi è piaciuto. Mantiene la poetica delicata e riflessiva di Celine Song, anche se il finale più canonico indebolisce un po’ il percorso di decostruzione che aveva portato avanti per tutto il film. Rimane comunque un lavoro sensibile e intelligente.

Together di Michael Shanks

Un body horror che usa la trasformazione fisica come metafora della codipendenza affettiva. La storia segue una coppia il cui legame si fa sempre più invasivo, fino a diventare letteralmente impossibile da distinguere. Il corpo diventa il luogo in cui esplodono paura, desiderio e annullamento dell’altro.

L’ho trovato davvero intelligente e interessante. Il fatto che i protagonisti siano una coppia reale rende tutto più efficace e disturbante. È un film che usa il genere per dire qualcosa di molto concreto sulle relazioni. Mi è piaciuto molto.

A House of Dynamite di Kathryn Bigelow

Un film che osserva l’America contemporanea attraverso la lente della tensione sociale, della violenza e del potere istituzionale. Bigelow costruisce una narrazione asciutta, tesa, dove ogni scena spinge verso un punto di non ritorno.

È stato accusato di non avere un finale, ma non sono per niente d’accordo. Qualsiasi cosa aggiunta avrebbe spostato il centro del film, che invece è chiarissimo, dichiarato fin dal titolo e ribadito dal personaggio interpretato da Idris Elba. La regia ricorda Detroit, ed è un complimento enorme. Un film duro, lucido, coerente.

Duse di Pietro Marcello

Il film è un ritratto libero e poetico di Eleonora Duse, costruito attraverso immagini, evocazioni, frammenti temporali e una messa in scena che riflette sul teatro, sull’arte e sulla memoria.

Emerge chiaramente la poetica di Pietro Marcello, con trovate visive interessanti e un approccio molto elegante. Per i miei gusti è forse troppo “da signore”, nel senso più classico del termine. Non lo trovo brutto, anzi, ma credo che avrei apprezzato di più vederlo in sala a Venezia, immerso tra cinefili, piuttosto che in una sala quasi vuota all’ultimo spettacolo disponibile.

Le città di Pianura di Francesco Sossai

Il film racconta un viaggio attraverso il Veneto contemporaneo, visto dagli occhi di due beoni locali e di uno studente meridionale che si unisce a loro. È una fotografia del presente fatta di incontri casuali, dialoghi sbilenchi, paesaggi ordinari e umanità marginali.

Per me è il film italiano dell’anno. Davvero sorprendente. Ha uno sguardo fresco, ironico, malinconico, capace di raccontare il presente senza retorica. Ottimo davvero.

Tre ciotole di Isabel Coixet

Il film racconta una storia intima fatta di dolore, perdita e tentativi di ricostruzione. Coixet lavora su silenzi, gesti minimi e fragilità emotive, costruendo un racconto delicato e personale.

È stato odiato praticamente da tutti, ma a me è piaciuto. Elio Germano e Alba Rohrwacher sono bravissimi come sempre e riescono a dare spessore a un film che forse chiede più ascolto di quanto molti siano disposti a concedere.

Eddington di Ari Aster

Il film costruisce un racconto frammentato e ambizioso che intreccia paranoia, violenza, potere e crisi individuale. Aster accumula temi, simboli e registri diversi, cercando di raccontare un mondo in disfacimento.

L’ho trovato una versione confusa di Una battaglia dopo l’altra. Ha cose interessanti, ma c’è troppa carne al fuoco e non tutto trova una vera sintesi. Per me è meno riuscito di Beau ha paura, che già aveva lasciato molti perplessi.

Springsteen: liberami dal nulla di Scott Cooper

Il film è un biopic concentrato su uno dei momenti più complessi della vita di Bruce Springsteen, quando il successo e la pressione pubblica si intrecciano con una profonda depressione. Non è un racconto celebrativo, ma uno sguardo intimo sulla fragilità dell’artista, sul rapporto con la musica come salvezza e come peso.

L’ho trovato un buon biopic. L’interpretazione di Springsteen è davvero ottima e riesce a restituire il conflitto interiore senza enfasi inutile. Un film sobrio, rispettoso, che funziona proprio perché non cerca il mito ma l’uomo.

Una storia vera di David Lynch

Il film racconta il viaggio reale di un anziano che attraversa gli Stati Uniti a bordo di un tagliaerba per riconciliarsi con il fratello malato. È un road movie lento, delicato, profondamente umano, lontanissimo dalle derive oniriche e disturbanti tipiche di Lynch.

Era uno dei pochi film di Lynch che non avevo mai visto, ed è stato una bellissima scoperta. È un grande film, semplice solo in apparenza, capace di parlare di perdono, tempo e memoria con una grazia rara.

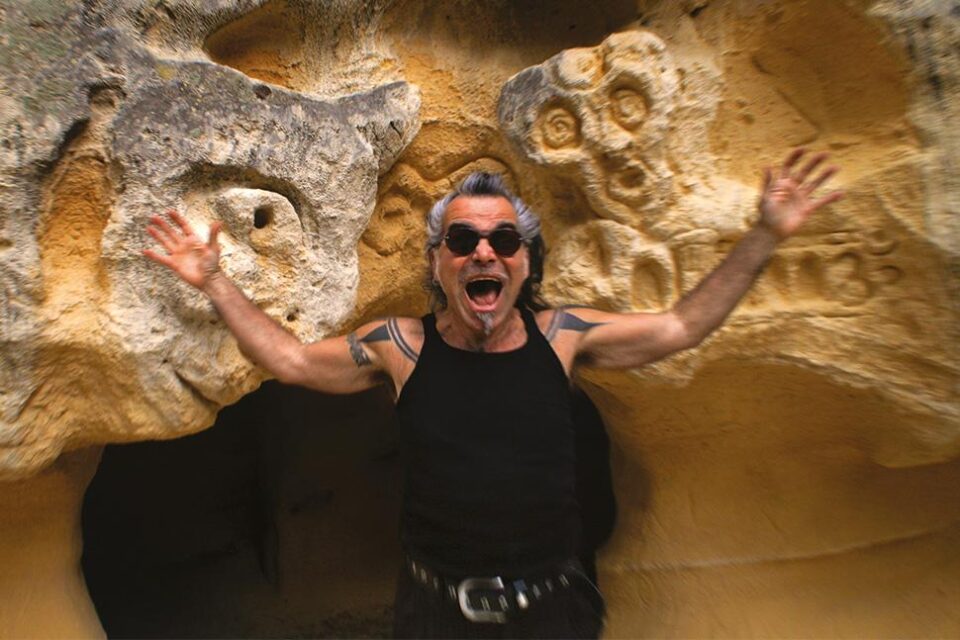

Piero Pelù: Rumore Dentro di Francesco Fei

Il documentario segue un anno della vita di Piero Pelù, concentrandosi sulla sua battaglia con l’acufene e sul modo in cui questo problema ha messo in crisi la sua carriera e la sua identità artistica. È anche un racconto più ampio sulla sua storia, sul rapporto con la musica e con il corpo.

L’ho trovato un documentario bellissimo. Intimo, onesto, mai autocelebrativo. Racconta un artista nel momento della fragilità e lo fa con grande rispetto e lucidità.

Anemone di Ronan Day-Lewis

Il film segna il ritorno alla recitazione di Daniel Day-Lewis, che qui è anche co-sceneggiatore insieme al figlio. È un dramma familiare che lavora su silenzi, conflitti irrisolti e relazioni spezzate, con un ritmo volutamente rarefatto.

L’ho trovato davvero faticoso da seguire. Nonostante l’interesse per il progetto e per il coinvolgimento di Day-Lewis, il film non mi ha preso e non sono riuscito a entrarci. Per me è una visione poco riuscita.

Un semplice incidente di Jafar Panahi

Il film parte da un episodio apparentemente banale che diventa il detonatore per una riflessione più ampia su giustizia, responsabilità e libertà individuale. Panahi costruisce un racconto essenziale, controllato, ma emotivamente potentissimo.

È il vincitore di Cannes e probabilmente il film che preferisco della sua filmografia. L’ho trovato davvero potente, asciutto, necessario. Cinema che va dritto al punto senza mai alzare la voce.

Predator: Badlands di Dan Trachtenberg

Un nuovo capitolo dell’universo Predator che sceglie una strada laterale, spostando il punto di vista e usando il mito del cacciatore alieno per osservare l’umanità e le sue contraddizioni. Il film introduce anche una componente androide che arricchisce il discorso sull’identità.

Dopo l’ottimo Killer of Killers, questo è un altro passo interessante. So che può scontentare i fan della prima ora, ma io l’ho apprezzato molto. Trovo affascinante il modo in cui riesce a raccontare l’uomo attraverso un mostro.

The Running Man di Edgar Wright

Il film è una nuova versione del romanzo di Stephen King, ambientato in una società che trasforma la sopravvivenza in spettacolo televisivo. Wright spinge sul ritmo, sull’ironia e sull’azione, costruendo un film molto fisico e pop.

Forse è il titolo che meno si incastra nella sua filmografia, ma mi sono divertito tantissimo. Non avendo letto il racconto, le polemiche sul finale non mi hanno toccato. L’ho preso per quello che è, e ha funzionato.

Il pianeta selvaggio di René Laloux

Film d’animazione di culto che racconta un mondo alieno in cui gli esseri umani sono considerati creature inferiori. Attraverso uno stile visivo psichedelico e visionario, il film parla di oppressione, libertà e resistenza.

Non lo avevo mai visto ed è stata una bellissima visione. Una vera pietra miliare dell’animazione, ancora oggi potentissima.

Wicked: For Good di Jon M. Chu

Seconda parte del grande musical ambientato nel mondo di Oz, che prosegue il racconto delle due protagoniste e del loro destino divergente. Il film punta su spettacolo, musica e grandi emozioni.

L’ho visto con Iris in versione originale sottotitolata. Ci è piaciuto. Un’esperienza di sala piena, coinvolgente, emotiva.

Now You See Me: Now You Don’t di Ruben Fleischer

Terzo capitolo della saga dedicata al mondo della magia e dell’illusionismo, con nuovi numeri, colpi di scena e giochi di prestigio sempre più spettacolari.

Sono evidentemente il target perfetto, vista la mia passione per la prestigiazione. È puro cinema commerciale, ma sapendo cosa stai guardando è divertente e intrattenente. Resta comunque vero che il primo film rimane il più interessante.

40 secondi di Vincenzo Alfieri

Il film ricostruisce un terribile fatto di cronaca, quello di Willie Monteiro Duarte, con grande attenzione al rispetto delle vittime e al contesto umano. È un racconto teso, controllato, che evita ogni forma di spettacolarizzazione.

Sono un fan del cinema di Alfieri e anche questa volta non mi ha deluso.

Un bellissimo film, a fuoco, doloroso ma necessario.

Zootropolis 2 di Jared Bush, Byron Howard

Il sequel riprende il mondo e i personaggi del primo film, lavorando su dinamiche simili ma aggiornate. Stavolta invece dei predatori sono i rettili che vengono discriminati. Affronta ancora una volta temi sociali con leggerezza e ironia.

Come Inside Out 2 soffre un po’ il fatto di essere un sequel, ma l’ho trovato comunque convincente e spassoso. Funziona, diverte, ha intelligenza.

Cinque secondi di Paolo Virzì

Il film racconta una storia intima e dolorosa, costruita attorno a personaggi fragili e profondamente umani.

L’ho trovato bellissimo. Valerio Mastandrea è grandioso e porta sulle spalle il film con una sensibilità incredibile.

Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello

Un documentario dedicato ad Aldo, Giovanni e Giacomo, che ripercorre la loro storia artistica con uno sguardo personale e affettuoso.

Mi è piaciuto molto e mi ha fatto anche scoprire il vero accento milanese di Aldo. Un lavoro leggero ma sincero.

Out of Season di Stéphane Brizé

Un film essenziale, costruito su due attori e poche location, che racconta un incontro fuori dal tempo e le emozioni che riemergono quando meno te lo aspetti.

Recuperato a Corto Dorico, l’ho trovato bellissimo. Cinema minimale, ma potentissimo.

Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron

Nuovo capitolo della saga ambientata su Pandora. La trama è semplice, quasi un pretesto per tornare in quel mondo e viverlo ancora una volta attraverso immagini spettacolari.

Sono felicissimo di esserci tornato. È un film che ha senso solo in sala, possibilmente in 3D IMAX. Visto così è un’esperienza totale, fuori da quel contesto perde tantissimo.

Buen Camino di Gennaro Nunziante

Nuovo film con Checco Zalone, costruito per il grande pubblico e per la sala piena. Racconta una storia semplice, con gag e situazioni pensate per colpire un pubblico trasversale.

È sicuramente tra i meno interessanti della sua filmografia, ma è coerente con quello che fa. A me Zalone fa ridere, anche stavolta, seppur meno. E soprattutto amo l’esperienza della sala piena, che questo tipo di film sa ancora creare.

La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou

Ultimo film dell’anno. Una bellissima storia di una famiglia disfunzionale che cerca di trovare un suo posto nella società. Il film racconta il ritorno di una donna a Taipei insieme alla sua famiglia, un viaggio che diventa l’occasione per fare i conti con identità, appartenenza e legami che il tempo e la distanza hanno reso più fragili. Il film mi è piaciuto. È misurato, delicato, mai urlato. Racconta la famiglia senza retorica, lasciando spazio alle sfumature, ai non detti, a quel tipo di emozioni che arrivano piano.