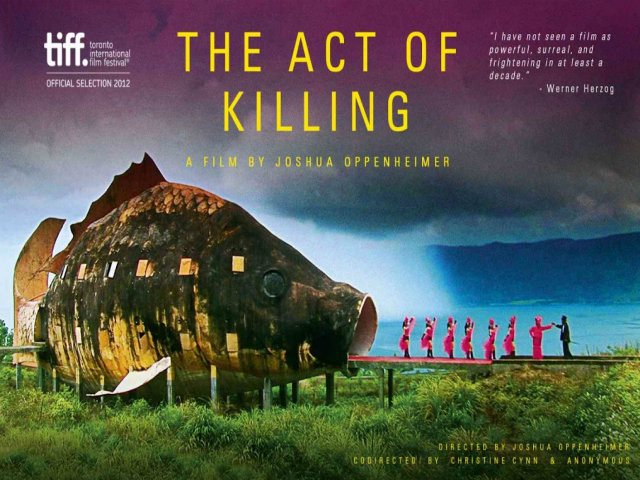

Nei titoli di coda di The Act of Killing, il documentario candidato a essere il nuovo fenomeno cinematografico del 2013, sulla scia di Searching for Sugar Man, si riconoscono personaggi importanti fra cui Werner Herzog alla produzione e Joshua Oppenheimer alla regia. Eppure succede qualcosa di insolito. Al posto dei nomi dello staff si legge un’interminabile e angosciante parola, ripetuta decine di volte: Anonimo, Anonimo, Anonimo.

Insolito sì, ma ben comprensibile dopo aver visto i 122 minuti di cinema-verità che ci vengono proposti. Il documentario è stato girato in Indonesia, con l’obiettivo di raccontare la mattanza che avvenne a metà degli anni Sessanta a danno di un milione di cinesi. Nel 1965, con il colpo di stato militare che mise al potere il generale Suharto, iniziò una persecuzione scriteriata nei confronti dei “comunisti”, perpetrata da veri e propri squadroni della morte, fra le cui fila spiccavano rispettati gangster indonesiani e la polizia paramilitare chiamata La Gioventù Pancasila.

Oppenheimer chiede ad alcuni di questi assassini, oggi più vecchi, più grassi e più buffi, di ricreare le scene di tortura e le esecuzioni di cui furono i veri protagonisti quasi cinquant’anni fa. Lascia nelle loro mani l’organizzazione delle scene, la scelta dei costumi, la tempistica dell’azione, e ne riprende il processo di produzione.

Onirico, dissacratore, commovente, The Act of Killing è un pugno allo stomaco che confonde senza pietà i ruoli di attore e spettatore, di vittima e assassino, di eroe e antieroe. La principale voce narrante del documentario, e l’unico personaggio di cui si segue uno sviluppo profondo, è Anwar Congo, che racconta i fatti per quello che furono, con la leggerezza di un uomo che guardava i film di Hollywood e voleva imitarne lo stile, tanto negli abiti che nella ferocia.

Due frasi ripete sempre, questo nonno dall’aria dolce, e con le mani imbrattate dal sangue di migliaia di persone: “Gangster nella nostra lingua vuol dire uomo libero”, dice convinto Anwar Congo, libero appunto di raccontare la verità, eppur prigioniero delle sue conseguenze. Poi sottolinea come la crudeltà di cui furono capaci superasse abbondantemente la finzione cinematografica.

Ma è proprio questa finzione che diventa elemento manipolatore della realtà e chiave di volta dell’opera di Oppenheimer: gli assassini sono costretti a guardare se stessi mentre riproducono l’atto di uccidere, e in quel momento si giudicano. L’orgoglio sbandierato fino a quel momento torna indietro come un boomerang e fa letteralmente saltare teste per aria.

The Act of Killing altera continuamente i contorni della verità. Telecamere che riprendono telecamere che riprendono assassini che interpretano assassini. Un documentario che filma se stesso e ci offre uno spaccato della società indonesiana, sfacciatamente e orgogliosamente corrotta, dove i valori da inseguire sono la vanità e la ricchezza. Si parla di un genocidio ma si vive il dramma dell’uomo qualunque, in piedi sul luogo dei massacri a guardare in faccia gli incubi che da cinquant’anni lo rendono insonne.

Il regista apre le danze con una citazione di Voltaire: “Uccidere è proibito quindi tutti gli assassini vengono puniti, a meno che non si uccida su larga scala e al suono delle trombe”.

Così è successo negli anni Sessanta in Indonesia. Per questo i crimini commessi non sono stati giudicati e puniti da nessuno. Eppure c’è un messaggio che arriva più forte degli altri, proprio per bocca del protagonista. Quando siamo arresi alla totale assenza di giustizia politica e sociale, quando il potere sembra l’unico criterio per stabilire il confine tra bene e male, Anwar Congo, con sguardo triste e rassegnato, dice una semplice, definitiva verità, che chiama in causa la dimensione più intima della responsabilità: “Il karma – dice – è una legge di natura“.