Italian Graffiti 2011: Malati di nostalgia per il passato?

di Black Hook aka Quartermaster26 Dicembre 2011

TAG:

Post GraffitismoDomanda: che senso ha oggi, alla fine del 2011, prendere in mano una bomboletta e taggare un treno? E’ un atto di nostalgia? Un atto di provincialismo? Un atto d’infantilismo tardivo? Dopotutto chiunque abbia fatto lo sforzo di studiare la storia della “graffiti art”, anche in modo ultra superficiale, dovrebbe sapere che le prime tag apparvero sui muri di New York City all’inizio degli anni ’70. Ovvero 40 anni fa’! Ovvero in un passato talmente remoto che tutti i ragazzi oggi eccitati all’idea di taggare un vagone di Treni Italia manco poppavano dal biberon…

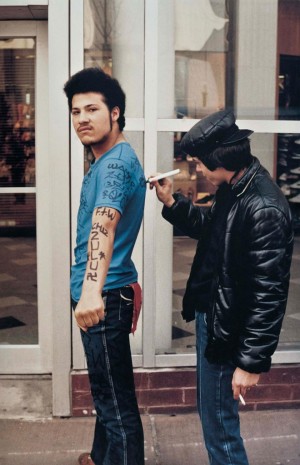

Graff Kids, un’immagine iconica scattata da Jon Naar, durante il primo reportage sul fenomeno del graffitismo a New York (condotto fra il dicembre 1972 e il gennaio 1973), che poi diventera’ il libro The Faith of Graffiti.

Ecco, nel momento in cui Goldworld ha scelto di allargare i propri orizzonti, io credo che porsi questi interrogativi sia utile, anzi necessario. Perche’, se da una parte e’ verissimo che tutta l’arte trova ispirazione nel passato, dall’altra c’e’ una bella differenza fra l’ammirare il lavoro dei maestri di ieri per inventarsi qualcosa di radicalmente nuovo e limitarsi invece a riprodurre con varianti minime linguaggi artistici ormai spremuti come limoni rinsecchiti.

Tu, a questo punto, ti chiederai chi sono io per rompere le scatole con sparate del genere. Beh, l’unica cosa che ti posso rispondere e’ che vivo a New York. E che quando scendo dall’aereo perche’ arrivo in Italia, rimbambito da otto ore di volo sull’Atlantico, e monto sul trenino che mi porta da Fiumicino verso il cuore di Roma (o da Malpensa a Milano), e fisso con pigrizia distratta la periferia che scorre oltre al finestrino, e vedo tag e piece da tutte le parti, sui treni fermi nelle stazioni dei pendolari, sui muri dei palazzi che affiancano i binari, sui parapetti dei viadotti, ho l’impressione di essere entrato in una bizzarra macchina del tempo che mi riporta nell’era dinosauri. Perche’ dico questo? Perche’ da almeno vent’anni nella Grande Mela i graffiti non ci sono piu’!

Ghetto blaster giganteschi, occhialoni squadrati come vecchi televisori, giubbottoni di pelle lucidi, magliettine marchiate Gucci, ivy cap che anticipano la mania dei berretti Kangol… E’ lo stile dei ghetti newyorkesi agli inizi degli anni ’70, immortalato dal fotografo Jamel Shabazz nell’ormai mitico libro Back in The Days.

Yes, sei liberissimo di credermi o no, e se ti sbatti parecchio magari puoi anche riuscire a trovare qualche eccezione alla regola. Eppure, tutti i mitici vagoni della Metropolitan Transportation Authority (MTA), quelle mega tele viaggianti che negli anni ’80 fungevano da galleria permamente per l’arte dei writer, oggi sono superfici luccicanti di puro acciaio inossidabile, senza una sola goccia di vernice sopra. Ammesso infatti che qualche temerario riesca a superare i reticolati di filo spinato e i cani lupo che oggi proteggono le rimesse alla fine delle linee della metropolitana, o le telecamere e le ronde di poliziotti che sorvegliano le stazioni dopo l’11 settembre, insomma ammesso che qualcuno voglia davvero rischiare la galera (perche’ quella e’ la pena) per spruzzarci sopra una tag, sono ormai anni che l’MTA ha adottato una policy senza eccezioni: l’intero treno viene rispedito al deposito e non rientra in circolazione fino a quando non e’ stato ripulito. Quella tag insomma la vedranno solo gli sbirri, che e’ una soddisfazione davvero mediocre.

E gli sbirri sul quel fronte lavorano sodo. C’e’ un’apposita Anti-Graffiti Task Force, che scheda ed archivia le tags che appaiono a giro per la citta’ (per poi imputare di una marea di reati chi viene beccato: un “danno” da 250 dollari vale un anno di galera, oltre quella cifra si arriva fino a quattro). C’e’ un programma che offre (piccoli) premi in denaro ai delatori che spifferano informazioni utili a identificare i writer. E’ diventato un reato persino il semplice possesso di una bomboletta, o di un pennarello indelebile a punta larga, se c’e’ il sospetto che chi lo possiede abbia l’intento di usarlo per fini “vandalici”. Comprare una “spray can” ormai richiede l’esibizione di documenti (la vendita e’ vietata ai minori, i negozianti sono obbligati a tenere questi prodotti sotto chiave). E i poliziotti fanno regolarmente visita ai proprietari di edifici “imbrattati” da graffiti, offrendogli barattoloni di vernice gratis per coprirli, un atto che non e’ obbligatorio ma “caldamente” consigliato…

Nostalgia, nostalgia… Altri esempi visivi, sempre tratti da Back in The Days di Jamel Shabazz, che illustrano quanto il mondo sia radicalmente cambiato rispetto agli anni che videro emergere il fenomeno del graffitismo.

La potenza di questa macchina repressiva non basta pero’ a spiegare perche’ il graffitismo, come fenomeno artistico e sociale, a New York e’ di fatto caput. Io credo invece che per capire che cosa lo ha ucciso bisogna guardare a come e perche’ e’ nato. Tutti sanno (o dovrebbero sapere) che l’atto di “graffiare” il proprio nome sui muri e’ antichissimo e universale. Lo facevano i soldati dopo aver conquistato paesi lontani, i viaggiatori dopo aver raggiunto mete remote, gli studenti sui muri dei cessi a scuola, gli innamorati sulle assi delle panchine, i vagabondi sui vagoni merci. Ci sono graffiti romani sui muri di Pompei. E graffiti preistorici nelle caverne dove vivevano gli ominidi. Ma e’ solo in un luogo e in momento molto preciso che quel tipo di segni e’ stato ridefinito come un linguaggio artistico: a New York nel 1971.

Ora, basta un secondo di riflessione per rendersi conto che il 1971 e’ veramente un’altra era. Il mondo allora era ancora tutto analogico (niente internet, Google, Facebook; niente cellulari, iPod, iPad). In Vietnam c’era la guerra con il napalm. In America le Pantere Nere e i Figli dei Fiori. In Italia i fascisti che facevano saltare in aria treni pieni di gente e le Brigate Rosse che gambizzavano i nemici del proletariato. Nessuno aveva mai sentito parlare di un certo signor Berlusconi.

L’ossessione per il marchio Adidas in tutte le salse possibili e immaginabili… Oggi e’ facile dimenticarsi quanto era primitivo il mercato dell’abbigliamento sportivo nei primi anni ’70. Un mega brand come Nike manco esisteva (avrebbe debuttato in sordina nel 1978), i prodotti Rebook non erano distribuiti in America (sarebbero arrivati solo nel 1979), la squadra di basket di New York indossava Puma, unico concorrente di un certo peso di Adidas

Anche New York City era tutta un’altra cosa. Attanagliata da una gravissima crisi economica, la metropoli era letteralmente sull’orlo della bancarotta. Mancavano i soldi per pagare i dipendenti pubblici, poliziotti compresi, figuriamoci per tappare le buche nelle strade o aggiustare i treni della metropolitana che cascavano a pezzi. I bianchi senza lavoro fuggivano, i proprietari delle case sfitte gli davano fuoco per non dover pagare le tasse immobiliari, interi quartieri sembravano zone di guerra, con le strade in mano a gang di sfaccendati e di spacciatori.

In questa situazione di totale anarchia urbana, e’ ovvio che se eri un adolescente e avevi voglia di scrivere il tuo nome sul muro, come agli adolescenti piace fare, eri liberissimo di farlo. Nessuno ci faceva caso. La gente era abituata a tirar dritto e guardare dall’altra parte. La polizia aveva ben altri problemi. Ma il graffitismo non sarebbe mai diventato quello che e’ diventato senza “Taki 183”. Che non era un ragazzino nero. E non era nemmeno un ispanico. Era il figlio di una famiglia di immigrati greci, che vivevano nella 183rd Street, sulla punta estrema di Manhattan, in un quartiere povero separato dal Bronx solo da un fiumiciattolo inquinato.

Demetrius, soprannominato Taki, nel gioco di scrivere il proprio nome sul muro era piu’ maniaco di tutti i suoi amici. E siccome a un certo punto comincio’ a lavorare come fattorino, gli prese il vezzo di “esportare” il suo nome anche fuori dal quartiere dove viveva. Come a Midtown. Dove stanno gli uffici. E dove stava la sede del “New York Times”. Cosi’, in una giornata di cronaca lenta, senza nulla di particolarmente urgente da scrivere, un giornalista si mette a cercarlo, perche’ quello strano nome che appare a ripetizione sui muri, sui pali della luce, sui cartelli stradali, sulle cassette della posta attorno all’ufficio, lo ha incuriosito. E siccome il giornalista e’ bravo e tenace alla fine lo trova.

A SINISTRA – Un’altra bella immagine di Jon Naar, tratta sempre da The Faith of Graffiti, che illustra alla perfezione quell’affascinante periodo in cui il graffitismo era dominio esclusivo di bande di minorenni. A DESTRA – L’articolo del New York Times, dedicato a “Taki 183”, che porto’ quel fenomeno alla ribalta culturale.

Il 21 luglio 1971 la storia di “Taki 183” esce sul giornale. Questo non e’ certo il tipo di articolo letto dai ragazzi dei ghetti. E non e’ certo la ragione che li spinge a continuare la gara a chi scrive piu’ spesso degli altri il suo nome sul muro. Ma e’ comunque lo spartiacque. Perche’ lo leggono i grandi. Gli intellettuali, i professori, i critici d’arte, i creativi della scena alternativa di Downtowm. In una citta’ allo sfascio, quell’articolo offre un barlume di speranza, un segnale che persino nelle zone piu’ disperate vive un gioco innocente di espressione creativa (o almeno questo e’ come lo leggono alcuni, le autorita’ sono di ben diverso avviso).

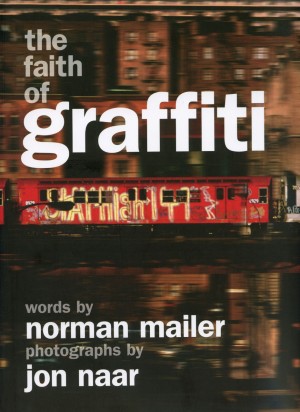

Tre anni dopo, “Cay 161” e altri ragazzi dello stesso quartiere di “Taki 181” (che nel frattempo si e’ iscritto all’universita’ e si e’ lasciato alle spalle la mania di scrivere il suo nome sui muri) sono i protagonisti di “The Faith of Graffiti”, il primo libro illustrato sul fenomeno del writing a New York. Norman Mailer, il leggendario scrittore delle beat generation, nel testo che introduce un’incredibile foto inchiesta di Jon Naar, paragona “Cay 161” a un rivoluzionario dell’arte come Giotto, immaginando che sara’ seguito da tanti novelli Botticelli, Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Mai parole furono piu’ profetiche. Di li’ a pochi anni il vernacolo dei primi writer sarebbe fiorito nel Wild Style, ricoprendo con un orgia di colori, forme e lettering inimmaginabili ogni quartiere della citta’.

La tag di “Cay 161” e la copertina della seconda edizione di The Faith of Graffiti (ripubblicata nel 2009).

Oggi, 40 anni dopo, New York e’ completamente diversa. Non e’ piu’ un porto con moli cadenti e sindacati di scaricatori controllati dalla malavita. Non e’ piu’ una metropoli operaia e industriale in declino. Non e’ piu’ un inferno urbano da cui la gente che se lo puo’ permettere vuole fuggire. Si e’ reinventata come capitale globale dell’economia post-industriale. E’ un crogiolo di creativita’ che mischia designer e avvocati, stilisti e finanzieri, film maker e pubblicitari, musicisti e inventori di nuove start-up internet, attirando frotte di turisti e di studenti dal mondo intero. E’ ricca, grassa, sicurissima, cosmopolita.

La tradizione del tagging e’ quindi scomparsa dalle strade della Grande Mela non tanto perche’ la polizia e’ diventata piu’ aggressiva nella repressione del “vandalismo”, ma perche’ e’ sparito il contesto sociale che l’aveva alimentata. Tu potresti ribattere che non sto dicendo nulla di nuovo, che e’ ben noto a tutti come la prassi del writing sia migrata in dozzine di altri luoghi, diventando la lingua franca delle nuove generazioni ovunque nel mondo, mutando e ibridandosi in quel fenomeno molto piu’ eclettico che oggi chiamamo street art.

Ma questo e’ esattamente il punto. Graffiti e street art vivono in questo momento una fase curiosa. Da una parte sono ancora oggetto di scandalo e repressione feroce, dall’altra sono celebrati da grandi musei e istituzioni culturali (vedi il nostro articolo su “Art in the Streets” al Moca di Los Angels). Mantengono un’immagine di espressione creativa ribelle e underground, ma contemporaneamnte sono classificati e canonizzati in volumoni enciclopedici da biblioteca accademica (vedi la nostra recensione di The History of American Graffiti). Quel gioco spensierato iniziato dai ragazzini di New York City 40 anni fa’ e’ cresciuto fino a diventare un gigante che fa’ salivare i grandi mercanti dell’arte e i promoter dei brand commerciali.

A SINISTRA – All’alba del graffitismo, su molti edifici di New York City era ancora normale trovare cartelli che indicavano la presenza di scantinati designati all’apice dell’isteria antisovietica come rifugi in caso di guerra nucleare. A DESTRA – Nei vagoni della metropolitana, cosi’ come nelle strade dei ghetti, era comune imbattersi in ragazze di colore che sfoggiavano afro colossali (entrambe le foto sono tratte da The Faith of Graffiti).

Detto questo ci tengo molto precisare che io non ho assolutamente nessuna nostalgia per i miti del passato. Il tempo che e’ andato e’ andato. New York nella seconda meta’ degli anni ’80, quando ci sono arrivato, per quanto eccitante potesse essere, era anche un girone infernale, un tritacarne che a fatto a pezzi un sacco di cari amici. Se oggi graff e street art offrono a certi giovani artisti l’opportunita’ di farsi notare e costruirsi carriere, di girare il mondo per esibire il loro talento, e di fare pure dei bei quattrini, mi pare solo meraviglioso.

Ma l’interrogativo da cui sono partito resta: perche’, quando guardo fuori dal finestrino di un treno in Italia, devo vedere tanta imitazione di stilemi copiati dal passato, tanto manierismo tutto sommato innocuo, invece di essere piacevolmente stupito opere creative veramente originali? Tu, se sei un writer e sei arrivato a leggere fin qua, hai ovviamente tutto il diritto di rispondermi: ma se non ti sta’ bene quello che vedi, perche’ non prendi in mano una bomboletta e fai qualcosa?

La mia risposta e’ semplicissima: non sono capace. Il mio mestiere e’ usare le parole in un altro modo. Ovvero per raccontare storie, descrivere quello che vedo, cercare di stuzzicare chi mi legge a ragionare fuori dagli schemi prestabiliti. E proprio per questo, con il team di Goldworld, abbiamo cercato di mettere assieme una mini rassegna di artisti che, pur partendo dal linguaggio dei graffiti, o comunque dalla prassi dell’arte di strada, sono andati oltre, spesso molto oltre, inventando forme espressive incredibilmente diverse e radicalmente innovative.

Tu continui a pensare che non ho capito un tubo? Che la scena italiana del graff e’ molto piu’ ricca di quello che io credo? Che insomma mi sono sfuggite un sacco di cose fondamentali? Benissimo: contattaci! Goldworld non vede l’ora di raccontare e illustrare sulle sue pagine la tua genialita’ creativa.

Per saperne di piu’…

“‘Taki 183’ Spawns Pen Pals”

The New York Times, 21 luglio 1971, p.37

Norman Mailer, Mervyn Kurlansky, Jon Naar

The Faith Of Graffiti

1974, New York, Praeger Publishers (riedito nel 2009 da Icon It)

Jamel Shabazz

Back In The Days

2001, New York, PowerHouse Books